コスモスポーツ(初代 L10A、L10B)

夢のエンジンを載せた夢のクルマ

コスモスポーツは自動車史上初となる2ローター・ロータリエンジン搭載の市販車です。1960年にR360クーペで念願の乗用車市場に進出した東洋工業(現マツダ)。その後も手を緩めることなく車種を増備する計画でしたが、独立メーカーとして発展するには他社にない固有技術が必要と考えていました。ドイツのNSU-バンケル社がロータリーエンジン(以後RE)開発に成功したという話を聞いた当時の松田恒次社長は、すぐさま技術提携に動き1961年には本格的な開発を始めます。幾多の困難を克服しながら実験室でエンジンが動き始めると、それを搭載するクルマの準備も必要です。REは往復運動をするピストンを持つレシプロエンジンとは全く異なり、回転運動のみで直接パワーを取り出す「夢のエンジン」として200年以上も研究されながら実用化には至っていませんでした。そこで東洋工業の威信をかけて、この画期的な新エンジンを搭載する「夢のクルマ」が計画されることになったのです。

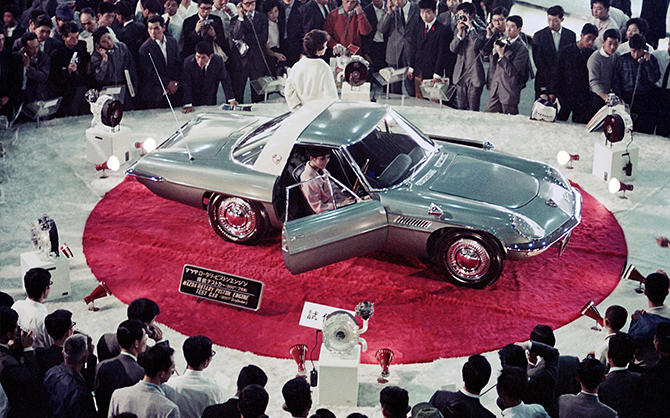

そのクルマは小型・軽量で高出力というREの特徴を存分に発揮できる、スポーツカーとすることが決まりました。まだ乗用車の生産経験も浅く、初めてのスポーツカーであるにも関わらずエンジン搭載位置は今で言う”フロントミッドシップ”、 歴代RX-7やロードスターと同じです。サスペンションや駆動系には高速走行にふさわしい本格的なメカニズムを奢りました。発売開始は1967年5月ですが、1963年秋の第10回全日本自動車ショーの会場に、社長が発表前のコスモスポーツの試作車で乗り付けるというサプライズがありました。翌1964年からは正式に参考出品され、REの開発と並行して4年の年月をかけてデザインの熟成と、クルマとしての信頼性の開発が行われていました。

そのクルマは小型・軽量で高出力というREの特徴を存分に発揮できる、スポーツカーとすることが決まりました。まだ乗用車の生産経験も浅く、初めてのスポーツカーであるにも関わらずエンジン搭載位置は今で言う”フロントミッドシップ”、 歴代RX-7やロードスターと同じです。サスペンションや駆動系には高速走行にふさわしい本格的なメカニズムを奢りました。発売開始は1967年5月ですが、1963年秋の第10回全日本自動車ショーの会場に、社長が発表前のコスモスポーツの試作車で乗り付けるというサプライズがありました。翌1964年からは正式に参考出品され、REの開発と並行して4年の年月をかけてデザインの熟成と、クルマとしての信頼性の開発が行われていました。

試作1号(1963年8月)

第11回東京モーターショー(1964年)

衝撃のスタイリング

デザインを担当したのは若い東洋工業初の社内デザイナーです。新しいエンジンに相応しい新しいクルマを、ということで自由な発想でデザインしました。

デザインスケッチ(1963年)

コスモスポーツほど名前と容姿がマッチした例も他にはないでしょう。シャープなフロントノーズ、キャノピー状の小さなキャビンに長いテール、わずか1,165mmという異例に低いルーフ、まさに「地を這うような」低さ。カバー付きのヘッドライトから繋がる左右フェンダーの嶺はリアのデッキまで繋がり、バンパーで上下に分割された特徴的なテールライトは宇宙船の噴射ノズルのようです。継ぎ目がないボディは、鋼板の溶接部分を手仕上げで綺麗にならすという職人の手間をかけたものでした。

第13回東京モーターショー出品車(1966年)

一方で内装も見事な仕上がり、欧州のスポーツカーにも負けない正統派のコックピットです。タコメーターとスピードメーターが正面に座るのは、既に市販されていたスポーティーなファミリア1000クーペ譲りですが、さらに大径となりT型ダッシュボードと共に以後マツダスポーツカーの文法となっています。ドライビングポジションにもこだわり、握り部分がウッド製のステアリングには前後に60mm調節が可能なテレスコピック機構が備わり、リクライニング機構付きのバケットシートに座っただけで、気分を高揚させる景色が眼の前に広がりました。

インパネ(L10A型)

室内(L10B型)

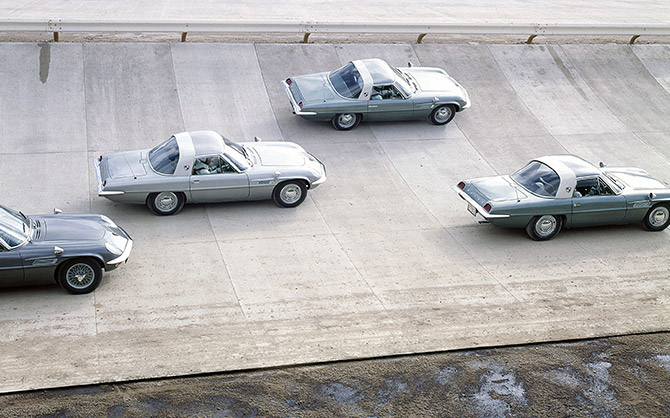

基本デザイン決定後、発売までに作られた試作車は152台と言われ、最終的な市販車になるまでには、何タイプかの試作車があります。基本フォルムは変わりませんが細部にはさまざまな違いがあります。

試作車(1963年)

万全を期した事前テスト

当時の日本では高速道路網が計画され、高速ツーリング時代の到来が目前でした。REの高い動力性能に応えるサスペンションはフロントがダブルウィッシュボーン式、リアはリジッドながらバネ下重量を軽減するド・ディオン式という凝った方式です。ブレーキはフロントはディスク、タイヤも当時としては大径の14インチを採用しました。マツダ車開発の聖地としても知られる広島県三次市の三次自動車試験場は、RE開発を視野に入れて設計・建設され、コスモスポーツの性能もここで磨かれました。

三次自動車試験場(1965年)

さらに徹底した初期不具合の解消のため1966年2月に北海道耐寒テスト(12日間で約3,000km)、同年に全国のディーラーに試作車60台を配車して合計60万kmにおよぶ公道での委託テスト実施など、トータル300万kmもの確認走行が行われました。コスモスポーツの失敗がREの未来や東洋工業の信頼を傷つけるリスクもあったため、如何なるトラブルも許されなかったのです。この入念なテストを通じて当初不安視された耐久性も確実に実証され、発売時にはエンジン、サスペンションなどの主要動力伝達系統には2年または5万キロの保証を設けました。

耐寒試験(1966年)

正式発表されたコスモスポーツは最高速度185km/h、0→400m加速16.3秒という世界トップクラスの性能と、トップギアで25km/hからでもスムーズに加速する柔軟性を、静かで振動のない異次元のREフィーリングで実現し、その完成度の高さと技術力に称賛の声が寄せられました。

極限のレースで実力と耐久性を証明

コスモスポーツはREの高性能と信頼性・耐久性を世界に証明するために、早くも発売翌年の1968年8月21日、ドイツのニュルブルクリンクサーキットで開催された「マラソン・デ・ラ・ルート84時間耐久レース」に挑戦しました。この参戦に向けてクルマは「後期型」として知られるL10B型に進化します。

マラソン・デ・ラ・ルート(1968年)

前述のディーラー委託テストで上がった「もっとパワーが欲しい」「直進安定性の改善を」といった声を受けて、発売から1年でホイールベースを150mmも延長、タイヤは15インチラジアルとしてブレーキも強化。エンジンは110→128ps、13.3→14.2kg・mへパワーアップ、ミッションも5速に進化させました。そして最高速度はついに200km/hとなり、0→400m加速も15.8秒に向上。このL10B型をベースにレース仕様車を2台準備。ポルシェやランチアなどの強豪と戦い、1台は終了まであと1時間半というところで惜しくもリタイヤしましたが、残る1台は見事4位入賞を果たしREの実力を証明したのです。

コスモスポーツは月産20台ペースで生産を開始し、価格はルーチェの最上級車の2倍以上と高価でしたが、RE導入のイメージリーダーとして十分な役割を果たし、その普及を後進のファミリア、カペラ、サバンナへと引き継いで1972年に生産を終えました。パワートレインや車両の開発、それらをテストし生産するための設備や方法など、コスモスポーツはあらゆるものが前例のない挑戦でした。このクルマとREを通じて得た有形無形の財産は、マツダのDNAとなって今日のクルマづくりや企業文化の中にも息づいています。5年間の総生産台数は1,176台でした。