ユーノス ロードスター (初代)

ワールドプレミア

1989年2月、米国のシカゴオートショーで一台のクルマがデビューしました。小さなオープン2シーターのライトウェイトスポーツカー「マツダMX-5ミアータ」です。元々は欧州発祥のカテゴリーで、1960年代に欧米を中心に人気を集めました。しかし時代とともに、クルマは性能が向上し装備も豪華に、さらには安全や環境への対応によって大型化し、電子制御によるハイテク化も進みました。「もはや、この類のシンプルで軽量なクルマが出てくることはないだろう」と誰もが思っていただけに、最新の技術で現れた新型車を世界は驚きと歓びをもって迎え入れました。

シカゴオートショー(1989年2月)

そして日本でも同年9月から、新しい販売チャネルの名前を冠して「ユーノスロードスター」として発売されることが決定しました。

コンセプト

サバンナRX-7の性能や価格が上級にシフトしていく中、サイズも価格も手頃で、気軽に運転を楽しめるスポーツカーが必要と考え、爽快感に満ちたオープンカーが企画されました。実用性は必要最低限とし、クルマを走らせること自体を楽しみ、スペックや絶対的な速さよりも、体感的な速さや充足感を感じられるクルマ。運転を楽しんだ後に、いつまでも眺めていたくなるような魅力的なスタイルを持ち、クルマというよりも乗り手と気持ちの通い合った愛馬のような存在。人の操作にクルマが応え、クルマの反応を人が感じとる、そんな対話が自然にできるクルマ。こんな理想の追求が「人馬一体」コンセプトの誕生につながります。開発陣はこの「人馬一体」を「走り」「ハンドリング」といった動的性能の他に、「視る」「さわる」「聴く」といった感覚的な特性も含めて6つの要素に分解。その目標を具体的な項目や数値に置き換え、達成するための仕様やメカニズムを決定していきました。ロードスターの成り立ちはこうしてきわめて論理的に決められたのです。

「人車一体感」チャート、この時はまだ「人車」

こだわりのメカニズム

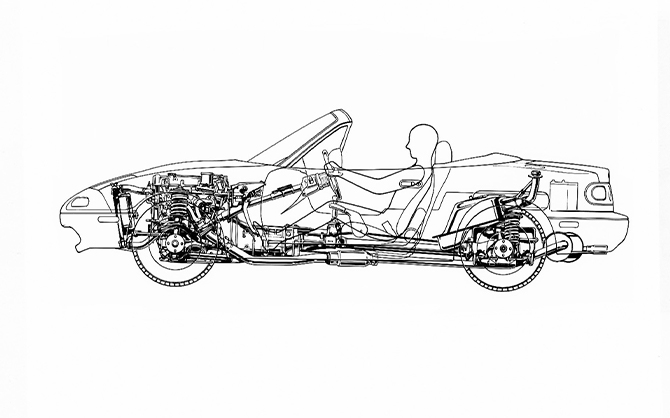

基本要件は、アクセル操作でクルマの姿勢をコントロールして楽しめるよう駆動方式はFRであること、2人乗りであること、車体はオープンであることの3つ。そして前後の重量配分は50:50、操縦安定性を左右するヨー慣性モーメントを最小化するといった基本方針のもと、具体的にまず運動性能の資質を決めるホイールベース、トレッド、車両寸法、そしてドライバーの着座位置、エンジン搭載位置をRX-7同様のフロントミッドシップとすることなどが決定されました。個々のメカニズムを並べてみると、人馬一体の感覚を実現するためのこだわりをひしひしと感じます。ボディ、シャシー、サスペンションはロードスターのための専用設計です。マツダには2代目RX-7や6代目ファミリアにカブリオレが存在しました。この2台はいずれも屋根付きの車両をもとにオープン化したものであり、趣味性の強いオープン2シーターボディを専用に開発するということは、会社としても大変な決断でした。それでも、最初からオープンを前提とし、最新のコンピュータ解析の活用やボンネットのアルミ化などで、ライトウェイトに相応しい軽量かつ高剛性なボディを開発しました。

さらにサスペンションはタイヤの接地性を優先してマツダ初の四輪ダブルウィッシュボーン式を採用。トランスミッションケースとデフを剛結合するP.P.F.(パワープラントフレーム)も、一部の高級スポーツカーでしか見られない機構をマツダ車で初採用したものです。これはアクセルのON/OFFでデファレンシャルギアにギクシャクした挙動が生じて、後輪が回転するまでのタイムラグを誘発してリニアな応答性を損なうFR特有の現象への対策です。エンジンとトランスミッションは専用品ではなく、ファミリア、ルーチェからの流用でした。それでもスポーツカーらしい高回転までの吹き上がりや、小気味よいシフトフィールを実現するために大幅に手を加えています。

ベアシャシー

ライトウェイトのための割り切り

一方で「手頃な価格」も当初からロードスターの大事な要件の一つでした。開発陣はライトウェイトの意味を重量と同時に、価格にも置いていました。若者でも頑張れば手が届く価格帯にすることを重視したのです。そのためライトウェイトであることを堅持し、時にはコストを抑えるために大胆な割り切りもしました。エンジンやトランスミッションの流用はその例です。実用性の面ではさらに思い切り、重量配分を重視してトランク内に移設したバッテリーや、着脱式としたラジオアンテナが好例で、その極めつけはタイトな乗員スペースです。真横からのレイアウト図を見ていただければ分かる通り、走るため、運転するため以外のスペースはないのです。一方で、エンジンのシリンダーヘッドカバーを趣きのあるアルミ製にしたり、ステンレス製のエキゾーストパイプを採用するなど、ライトウェイトスポーツの本分に適うものには、可能な限りコストを割きました。

ロードスター透視図

B6-ZE[RS]型 1600cc DOHCエンジン

デザイン

デザインは日本の美意識に根ざしたオリジナリティの高さにこだわりました。当時のマツダはデザインテーマ「ときめき」を提唱し、日本の伝統文化の研究も行っていました。米国のデザイン拠点のオリジナル提案をベースにリファイン、ひと回り小さいサイズとして、乗員スペースをあえてタイトにしました。

エクステリアは能面の「若女」をイメージした、繊細な曲面で構成されています。線と線の間を面で繋ぐ手法ではなく、塊の中からカタチを取り出す彫塑的なアプローチを採っているのが特徴です。ラインを持たずシンプルかつ緊張感をもった微妙な面の膨らみと、それに当たる光が織りなす陰影や映り込みで、ロードスターの表情はさまざまに変化します。時に愛らしく見える佇まいも、時には精悍で逞しく見え、眺めるたびに発見のある造形です。そのデザインは随所で高く評価されました。ユニークな例では、リアコンビネーションランプがニューヨーク近代美術館に収蔵されています。

リア・ビュー

一方でインテリアのイメージは日本の「茶室」。スポーツカーの世界を「茶室」が持つ、非日常の世界に求めたのです。茶室の小さな「にじり戸」をくぐって入る動作は非日常へ入る儀式、その中の質素な空間が、削ぎ落すことで逆に生まれる無限の想像力を掻き立てると考えました。

インストルメントパネルとインテリア(Vスペシャル 1990年)

皆さまに愛され続けて

ユーノスロードスターは9月1日に170万円という価格で発売されました。その前月に実施した予約会では全国各地で長蛇の列ができ、そのフィーバーぶりにメディアは待ちきれずに、4月から販売が開始されていた北米に飛んでまで試乗記事を掲載しました。企画当初は社内で市場の存在すら疑問視されたライトウェイトスポーツ。しかし、その芽があることを信じ、どこまでも純粋にその楽しさに特化して追い求めたことが唯一無二の存在へと繋がり、世界中の共感を呼び起こしました。扱いきれる程良いパワー、低速域から感じられる運転の楽しさ、初心者からベテランまで、レベルに応じた楽しみが味わえる懐の深いサスペンション。全長4mにも満たないロードスターですが、クルマの原点を思い起こさせる、大きな力に満ち溢れていました。その力は世界中の自動車メーカーがフォロワーを開発し、街の景観を変え、人びとがクルマの楽しみ方を再発見するきっかけを創り出しました。

「だれもが、しあわせになる。」今もマツダがロードスターを創り続ける原動力となっているフレーズです。2000年に2人乗り小型オープンスポーツカーとしての累計生産台数のギネス記録に認定され、2020年春の時点で4世代合計の生産台数は107万台を超えました。そのうち初代は431,506台と、依然として全体の約4割を占めています。いまだに多くの方が大切に初代に乗っておられ、マツダは2017年に正式にレストアサービス事業を開始しました。30年前のクルマが今もなお、新たなクルマ文化を創出している。そんな初代ロードスターが今も世界中を走り続けています。

J-LIMITED(800台限定 1991年)