「人間ちゅうやつは、えらいもんをつくりだしよるな……」

1912年、大阪の繁華街・新世界に大型遊園地「ルナパーク」が誕生したときのことである。祝賀行事の余興で米国から輸入された消防車が登場すると、天高く水を吹き上げ、観客を驚かせた。子どもの頃から「動くもの」と見れば夢中になってその構造を知りたがった松田重次郎にとって、この光景はよほど印象深かったのだろう。「これからは自動車の時代やで……」と、傍らにいた従業員に漏らした。

その頃の重次郎は、自身が発明した松田式ポンプをつくる小さな機械工場の経営者にすぎなかったが、すぐさま自動車を購入して自分で運転し始めた。運転を楽しむというより、自動車という機械を研究できる喜びをかみしめているようだった。庶民には到底手の届かない贅沢品だったが、進取の気性に富んだ重次郎の心は決まっていた。自動車は必ず時代を象徴する商品になる、いつかは自分でつくってみよう、と。

当時、日本を走る自動車は海外メーカーのものが圧倒的に多く、国産自動車はまだまだ黎明期だった。部品の精度や性能が十分確保できておらず、価格の面でも、量産体制が整った海外メーカーに比べて遙かに高くなってしまう。「自分なら、もっと違うやり方で自動車に取り組む。自分なら――」。重次郎は深く思いを巡らせていた。

1923年、関東大震災によって鉄道や市電が甚大な被害に見舞われたとき、代わって人や物資の輸送を一手に担ったのは自動車だった。人々の関心は高まり、需要も一気に増えた。海外メーカーはこの機を逃さず、フォードが横浜に、GMが大阪に、それぞれ組立工場を新設して次々と自動車を市場に送り出した。しかし、これに太刀打ちできる日本の自動車メーカーは皆無だった。技術にも、体制にも、まだまだ大きな格差があったのだ。

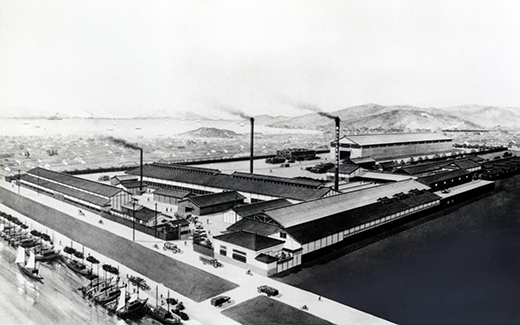

1927年、東洋コルク工業から東洋工業へ社名を変更した社長の重次郎の胸の内を、子どもの頃から変わらない「動くもの」への情熱が突き動かした。

「世の中は自動車を求めている。今こそが、『その時』じゃなかろうか……」

エンジンを、部品の一つひとつを、自分の手でつくってみたい。それを自動車に組み上げて、世の中に送り出してみたい――。

重次郎はついに自動車工業という新分野に打って出る決意をした。1929年、会社の歴史が、大きく動き始めた。