創立100周年

毎年2月、マツダの本社構内にある稲荷神社において、恒例の初午大祭が厳かに執り行われる。近くの神社から宮司を招いて、会長や社長をはじめマツダの役員や社員、協力会社の代表者などが参列し、「マツダグループの繁栄」「社員の健康」「社内の安全」を祈願している。

神社のはじまりは、会社の拠点がまだ広島市内の吉島町にあった時代にまで遡る。不慮のコルク工場火災で亡くなった社員を弔おうと、社長の松田重次郎が焼け跡にささやかな神社を建立したのがきっかけである。その後、現在の府中町に移転した際、京都の伏見稲荷大社から御神霊を請け、正門近くに神社を建設した。京都の神社からの分祀とは些か不思議だが、かつて重次郎が関西を拠点に事業を展開していたことと関係があるのかもしれない。会社の古いアルバムには、出場した招魂祭レースの優勝報告会や、三輪トラックの公開性能試験に臨む壮行式など、ここぞという場面には神社前での集合写真が登場する。

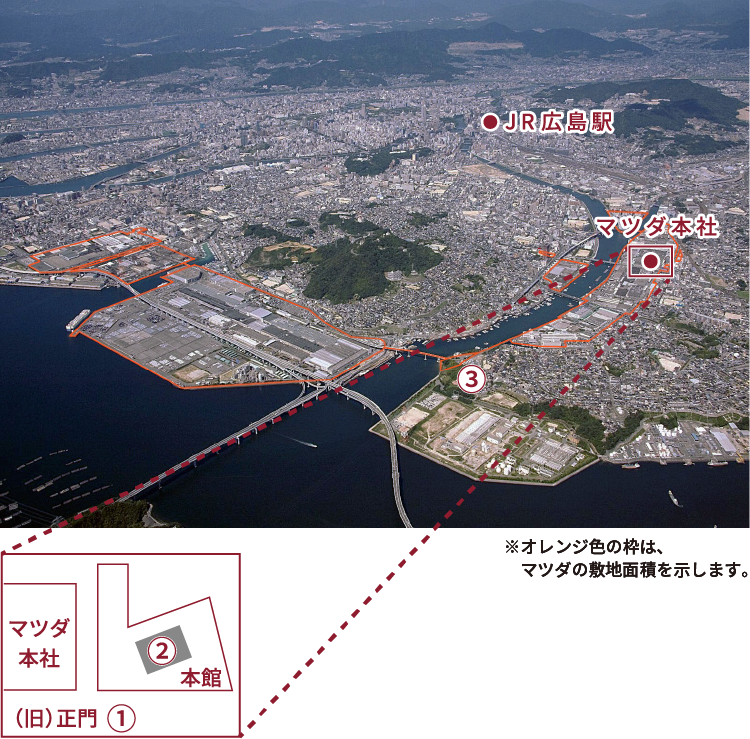

このように古くからマツダを見守ってきた稲荷神社だが、これまでに二度、場所を移している。まずは創立40周年にあたる1960年、事業拡張に伴う施設の再配置により、正門すぐ横の要衝から、わずかな移動ではあるが、本館の建物に囲まれた中庭へと社を移した。そして20年後の1980年に、現在のCCセンター敷地内へと移るのである。この現在地は、本社地区と宇品地区を結ぶ東洋大橋たもとの高台にあり、会社全体を見渡せる絶好の位置である。この移設の背景には、70年代中盤の経営危機に伴う〝暗い冬の時代〟があった。「四方を建物に囲まれたところにお稲荷さんをお祀りしているから、業績が上向かないんじゃないか」との意見があり、創立60周年の記念事業の一環として、2㎞に及ぶ大移動が敢行されることになったのだ。

初のフォード出身社長を迎えた1997年の初午大祭でも、印象的なエピソードが残っている。当初は外国人社長が神事に不慣れな事情を考慮し、日本人会長に儀式を任せる検討もしていたが、ウォレス社長が自ら対応すると希望したため、玉串拝礼などの作法を全て英訳して手渡したのだ。日本の習わしや企業文化を大切にする姿勢を貫いたウォレス社長は、その作法をしっかり覚えて恒例の神事に臨んだ。国を越えて歴史が受け継がれたのである。

良い時も悪い時も、私たちの挑戦や苦闘をすぐそばで見守り続けた〝マツダのお稲荷さん〟。この先もこれまでと変わりなく、マツダの将来を温かく見守ってくれるだろう。

稲荷神社の変遷