「我々四十七士は明日から研究室を我が家と思い、寝てもさめてもロータリーエンジンのことを考えてほしい」

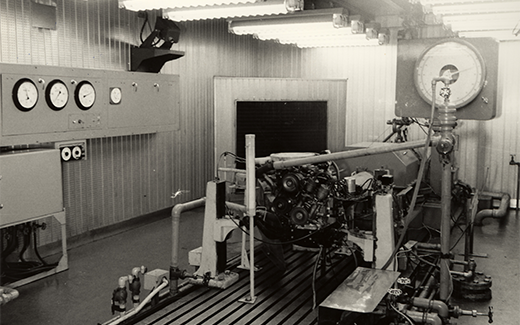

ドイツのNSU社・バンケル社とロータリーエンジンの技術開発のライセンス契約を結んでから2年。世界中のエンジニアが実用化に向けてしのぎを削る「夢のエンジン」をいち早くモノにするため、1963年4月、東洋工業はロータリーエンジン研究部を正式に発足させた。寄り合い所帯のようなそれまでの委員会組織から、専任体制による研究へと移行したのだ。

部長に就任したのは、設計部の次長として新型車開発の陣頭指揮をとっていた山本健一である。社運を担う期待の小型車ファミリアの開発がちょうど佳境を迎えていた時期だっただけに、彼の先行研究部門への異動は青天の霹靂というほかない。

だが、山本には戸惑ったり落胆したりしている暇はなかった。研究部は設立されたばかりで、大急ぎで部員集めから始めなくてはならなかったからだ。設計、実験、材料研究、調査の各部門に頭を下げて回り、なんとか集めてきたメンバーは、山本を含め総勢47名であった。

広島市内の料理屋で初顔合わせの宴席を持った山本は、平均年齢25歳の部員たちを前に一席ぶった。それが冒頭の言葉である。後に山本は「40歳の時でまだ血の気も多い時期だったが、よくもまあ浪花節をやったと思う」と述懐している。その勢いのある言葉がチームの心をつかんだ。固く結束し、主君の仇討を果たした赤穂浪士になぞらえた呼びかけに全員が沸き立ち、一致団結を誓ったという。

この時以来、ロータリーエンジン研究部では「寝てもさめても」が合言葉になった。やがてそれは、研究が進むにつれ「寝る時には必ず枕元に鉛筆とノートを置くこと」「1週間以内にアイデアを一人5つ以上考えてくること」と、より厳しい要求に変わっていく。そして、山本自身も技術者の一人として部員たちの輪に加わり、一緒になって悪戦苦闘した。

夢のエンジンの開発はどこまでも長く続くいばらの道であった。彼らの前には予想をはるかに超える技術的課題が次々と立ちはだかり、万策尽き果て、解決不可能に思えた瞬間は一度や二度ではなかった。そんな困難な局面を一つひとつ乗り越え、1967年に初のロータリーエンジン搭載の量産車を世に出すことに成功した。その背景には、「寝てもさめても」の合言葉で結ばれた技術者たちの固い結束と強い執念があったのである。