その頃、マツダの将来には大きな不安が渦巻いていた。

90年代の後半は経営再建の真っ只中。厳しい投資削減で思うような新技術開発もできず、市場におけるマツダ車の存在感は急速に薄れつつあった。また、フォード傘下にあった複数の自動車メーカーの中で日本のマツダが確実に生き残っていくためには、企業の独自性を早急に打ち出す必要性にも迫られていた。

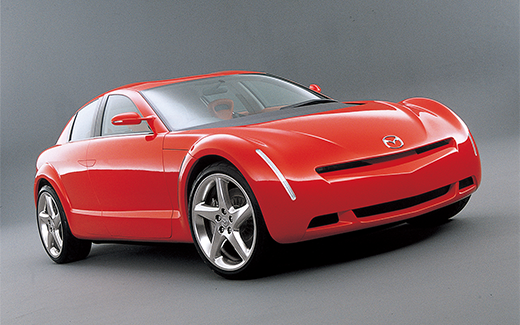

こうした背景から、マツダはブランドのDNAと、それを商品特性に置き換えたプロダクトフィロソフィーを定義する。後に、走る歓びの追求にもつながっていく戦略的な開発指針に基づき、目指す商品像を100%体現する使命を与えられた最初のクルマが、初代アテンザだった。それだけではない。マツダはこのクルマの開発で、フォードグループ内の同クラスのFF車開発における中心的な役割を担うことにもなった。つまり、初代アテンザは、生き残りを賭けたマツダ自身とその新ブランド戦略の試金石となったのだ。

これに充分応える商品とするには、もはや既存車種の改良レベルでは困難だった。マツダは途中まで進めていたカペラのモデルチェンジ車の開発をご破算にしてまで、新車開発を一からやり直すことを決断する。その代償は、苦戦を強いられていた販売の現場に18か月にも及ぶ新車投入の空白期間を生じさせるという甚大なもの。失敗は絶対に許されない状況に誰もが追い込まれていた。

当時のアテンザ開発スタッフはこう振り返る。

「社内の全員がアテンザの担当者だと錯覚するくらいの雰囲気でした」

無論、実際はそんなはずはない。アテンザの後に続くデミオやアクセラの開発も佳境に入り、担当者たちは多忙を極めていた。しかし、直接の関係がない者たちまでが一様にアテンザに注目し、新ブランドの先頭を切り拓くその動向を祈るような気持ちで見守っていたのだ。

尋常ではないプレッシャーの中、アテンザの開発責任者はメンバーをこう鼓舞し続けた。

「最低でも一流、最高で超一流」

〝新生マツダ〟を世に問う重責を担う以上は、高い志を掲げて挑み、絶対に妥協はしない。それは、長年の業績不振から芽生え始めた負け犬根性からの決別も意味していた。

当時の新車開発の現場は、エンジンやシャシー、ボディなど各領域の開発担当リーダーと部品のサプライヤーが一箇所に集まる〝大部屋組織〟で運営されていたが、アテンザの開発ではこの機動力の高さが大いに役立った。高い性能目標をクリアするため、誰もが納得するまで何度も意見をぶつけ合い、即断・即決の会議を重ねていくことで、問題解決に向け最後まで総力を挙げ続けたのだ。

「当時は早期退職制度の発表もあり、他の職場は動揺していたようだけれど、僕らは悩んでいる余裕すらなかった」。開発スタッフのひとりは苦笑まじりにその当時を振り返る。

情熱は実を結ぶ。2002年5月に発売した初代アテンザは、その商品性が高く評価され、年末までに世界の16の国と地域で23の賞を受賞。新世代商品の急先鋒としての期待に応え、世の中に〝生まれ変わったマツダ〟を大いに印象付け、その方向性をしっかりと指し示したのだ。

これ以降、〝Zoom-Zoom〟のメッセージとともに、走る歓びを追求したマツダの快進撃が始まる。やがてそれは、環境・安全性能との両立を目指す取り組みへと発展し、現在のSKYACTIV技術へと続く大きな流れを生み出した。もし、初代アテンザに賭けた全社一丸の思いがなかったら……今に続くマツダの独自の轍は刻まれていなかったかもしれない。

マツダブランドの再定義

2002年にはマツダのブランドDNPを体現した「アテンザ」を発売し、”Zoom-Zoom”をブランドメッセージとしてグローバルでブランドイメージの浸透を図りました。「アテンザ」に続く商品群と新たなコミュニケーション戦略によって、マツダブランドは輝きを取り戻しました。